胡希恕——怎样的经历让他从英文教员成为了一代经方大师?原创 杏林初修 2020-08-20 18:45:14

) `2 T9 r# l) c, h「中医日兴,从我辈起。星火虽弱,亦可燎原。」  , \; P1 z- L, w2 `7 A , \; P1 z- L, w2 `7 A

) R7 @* \" H) `9 f" f* R

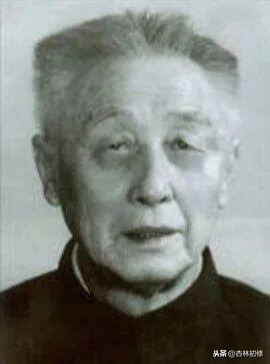

每次看胡希恕先生《伤寒论》的医案,都被胡先生用方用药的精简,临床取效的快速所折服。不禁对于先生的一生产生了好奇,那到底是怎样的经历让先生成为了一代经方大师呢?

, m5 N0 t5 `( ~% o+ |

# J; r- B* F( B6 e; t3 p' w胡希恕(1898~1984),1898年出生于辽宁省奉天市(今沈阳市)东伍旗村。17岁上高中时期,遇到了人生中第一位中医老师——王祥徽。 王祥徽本为河北人,曾在湖南任职,后因辛亥革命,前往沈阳投奔其同学,并担任中学国文教师。王祥徽是清末进士出身,曾跟一太医学过中医,精通《伤寒论》、《神农本草经》等经典,便利用业余时间坐诊,然时局动荡,为保中医不失传,王老师四处寻找可塑之才。 在多次观察下,王祥徽认定几个学生是个好苗子,便劝导其跟随他学习中医,这些学生中便有胡希恕。胡希恕对于中医并不感兴趣,恰好当时所患遗精病,便请王祥徽诊治,王祥徽处以瓜蒌、薤白加四逆散,服一剂便愈,胡希恕见中医实乃活人之术,便虚心学习。 1919年由于王祥徽的细心教导,1919年胡希恕参加了沈阳市政公所组织的中医考试,并取得中医行医资格。同年考入北京通才专门学校,恰逢北京城疟疾流行,西医治疗效果不佳,胡希恕见此便开始用中医方法治疗,就靠王祥徽老师所教授的方法,居然治愈甚多,由此胡希恕深感中医神奇。 1923年—1936年4年后1923年毕业又回到沈阳市,在辽宁省立第四高级中学担任英文教师,1928年又担任哈尔滨市电业公司会计股股长,此时胡希恕还未想以行医为业,如果按照这种情况发展下去,中医界最终会少一位经方大师,然而命运跟胡先生开了一个玩笑,时间到了1936年,日本人找到胡希恕,希望胡先生给其提供服务,胡希恕果断拒绝,此时东北日伪势力庞大,只得逃到北京。 1936年—1952年到了北京,无奈之下胡希恕开始以行医为业,此时北京城中医高手甚多,胡希恕在众多高手中遇见了一生的挚友陈慎吾,并与陈先生在北京西城区灵境胡同二号合办了“国医著者联合中医诊所”。1952年,又在北京交道口成立了求实中医学校,自任校长同时兼讲师,开始系统讲授《伤寒杂病论》、《黄帝内经》、《神农本草经》等中医课程,培养了大量中医人才。 1958年1958年,胡希恕先生被聘请为北京中医学院内科教授,同时依然教授中医经典的课程,直至去世。

- w: i: h! P6 l/ Y/ a- B3 L9 V' v. C. Q, ` x5 c0 H

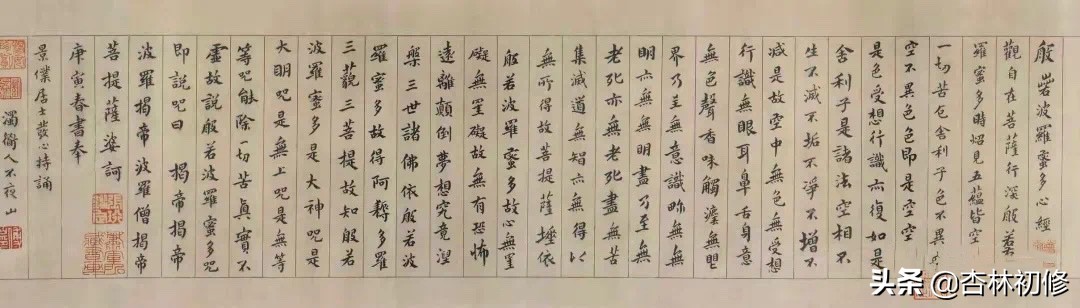

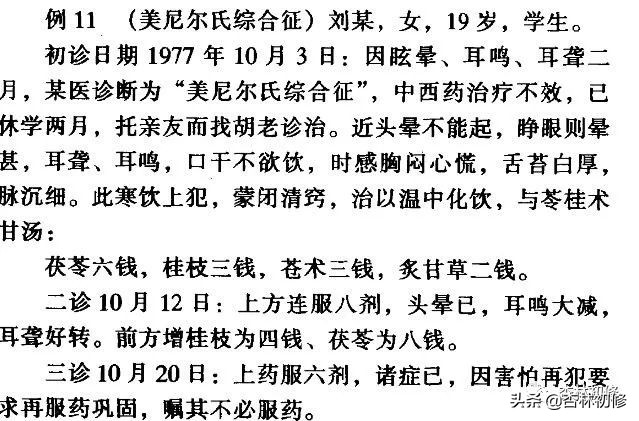

胡希恕先生治验案胡希恕先生治学极为严谨,认为临床实践是检验中医理论的唯一标准,常有人说古方不能治今病,然胡先生一生研究伤寒论,用古代经方治愈了无数“今病”。先生治学从不人云亦云,所讲的理论皆从临床实践得来,同时先生十分低调谦虚,学生见胡先生临床效果极佳,常常劝先生写成文章发表,然胡先生笑着说自己理论不够成熟,怕耽误后学。 胡希恕先生提出了《伤寒论》中六经概念非《内经》中六经,而是来自于八纲的理论。即无论什么病,病位无非在于表、里、半表半里,而病情不出于阴阳、寒热、虚实,类型则在于三阴三阳之中。分辨出六经八纲后,再结合其特异性症状,即可选出适应的方。如少阴病,怕冷,乏力,倦怠,舌胖大润等症,治疗可以四逆汤为底方,如见面色赤可用白通汤,若身反不恶寒即阴盛格阳于外,可用通脉四逆汤。同时胡先生认为方证辨证是六经八纲辨证的尖端,即方证是六经八纲辨证的继续。 [url=]#大家健康超能团#[/url] [url=]@大家健康[/url] * @: s; h9 s0 x% h

: [" A! I6 a# m5 i. e ^2 H7 |9 c1 O( S+ M

|