一、西藏天珠的文化内涵

西藏天珠(藏语:ལྡན་པོ།,拉丁转写:ལྡན་པོ།,意为“宝玉”)是一种古老而神秘的珠饰,主要流传于青藏高原及其周边地区,具有深厚的宗教、文化和历史内涵。

以下是其核心文化意义的解析:

(一)宗教与精神象征

佛教密宗的法器:天珠被广泛用于藏传佛教的仪式、修行和护法中。许多天珠纹路(如卍字、眼纹、宝瓶纹)被认为与佛经、曼陀罗或护法神相关,佩戴者借此获得精神庇佑。

苯教的圣物:在早期苯教信仰中,天珠被视为自然能量的载体,象征“天神赐予的护身符”,常用于驱邪避灾、祈福禳祸。

(二)身份与阶层的标志

贵族与活佛的专属:历史上,天珠因其稀缺性和神秘性,多被藏地王室、高僧大德或贵族阶层所拥有,成为身份地位的象征。例如,西藏地方政府官员的官服上常配有天珠配饰。

传承与缘分的信物:天珠常作为家族传承之物或师徒间的信物,承载着血脉延续或佛法传承的深刻意义。

(三)自然哲学与宇宙观

天人合一的体现:天珠的天然纹路(如“眼”纹)被认为是宇宙能量、山川河流或天体运行的映射,反映了藏族“万物有灵”的自然观。

生命的轮回与护佑:部分纹样(如九眼天珠)象征“九界轮回”或“无量寿佛”,寓意破除业障、超脱生死,护佑佩戴者平安顺遂。

(四)工艺与艺术的结晶

古老的“天人合技”:天珠的传统制作工艺(如“至纯天珠”的“镶蚀工艺”)融合了矿物颜料、高温烧制等复杂技术,展现了古代藏族工匠的智慧。

纹样的密码语言:每颗天珠的纹路组合(如“水纹”“火焰纹”)都有特定含义,部分学者认为其可能记录了古代部族的迁徙、神话传说或天文历法知识。

(五)现代文化中的价值

非遗保护与文化认同:天珠制作技艺已被列入国家级非物质文化遗产,成为藏族文化的重要载体,也是中华民族多元一体格局的见证。

收藏与精神追求:现代人视天珠为珍贵文物或能量饰品,其稀缺性、历史厚重感及神秘色彩使其成为收藏领域的热点,同时也被一些人作为冥想或心理疗愈的工具。

(六)排他性论述

并非所有“天珠”都源于西藏:天珠的文化体系虽成熟于藏区,但早期形制可能与两河流域、印度等地的“蚀刻玛瑙珠”有关。

天然与人工的争议:现代仿制品泛滥,真正的古天珠需通过纹路、材质(硅质而非玻璃)、包浆等特征鉴别。

天珠不仅是装饰品,更是藏族文明千年智慧的结晶,凝聚了信仰、自然哲学与艺术创造力。若有机会亲见一件古老的天珠,或许能感受到它跨越时空的“灵性之力”。

二、三星堆天珠横空出世及其意义

一般来说,天珠与藏传佛教密切相关,按照现在的一般说法,藏传佛教是印度佛教传入之后的发展。假设这一切是真的,但是一切认知的背后可能存在着另一种说法:印度佛教有没有可能是西藏传播过去,印度佛教只是藏传佛教的延续?在三星堆考古发掘之前,这种可能性完全没有人哪怕去假设一下。但是,三星堆考古发掘的成果震惊世界。我们来看一看。

在三星堆遗址的考古发掘中,竟出现了天珠的踪迹。

( D+ c" s5 P- W+ U( i

在此之前,关于天珠的起源,虽然有资料记载,其最早可能出现在公元前3000年至1500年间的某个时期。但这一说法目前仍难以得到确切的证实。在西藏,曾经发现过一颗被推测为象雄时代的天珠。然而仅凭这一孤例,我们很难推导出更多的信息。可以确定的是,它的历史至少可以追溯到战国时期。

在战国时期的墓葬群中,天珠的出土为我们提供了其存在的历史证据。然而,关于天珠最早出现的地点,学术界仍存在诸多争议,包括中国、古印度以及两河流域等说法。但这些均缺乏确凿的证据支持。可以确定的是,天珠在中国古代的壁画和陪葬品中常有所见。

天珠的材质一直是个谜。有人猜测其类似玛瑙。有人则认为是化石或页岩。然而,实际上,天珠属于沉积岩。这种岩石不仅硬度极高,还富含多种矿物质。如今,最为人所知的两种天珠,分别是玛瑙材质且经过人工镶蚀的藏天珠,以及以九眼石为天然材质的蒙天珠。

三星堆天珠的出现,打破了许多西方的谎言,也证实了青藏高原上的天珠传承的可靠性。

天珠的宗教属性告诉我们,西藏地区的宗教信仰,从苯教到佛教,具有一脉相承的自源性。现在关于佛教的说法,普遍认为,公元前六世纪,随着释迦牟尼的出现,佛教随之诞生。但是现在问题来了,三星堆的考古断代,普遍认为是三千五百年前。佛教的产生,至少比三星堆的时间下限少了一千年。由此观之,到底是西藏的苯教-佛教在前,还是所谓印度的佛教在前?话又说回来,三星堆的时间上限在哪里?一个众所周知的事实是,商周时期中国已经出现成熟的青铜器,也出了成熟的甲骨文、钟鼎文。但是三星堆告诉我们,三星堆出土文物上并没有成熟的甲骨文,但存在不少类似文字的刻画符。这就表明,三星堆文明,包括三星堆出土的青铜器,是属于前商文明与夏商文明的交叉文明。基于三星堆刻画符的表现,把三星堆文明的时间上限,确定为三千五百年前到六千年前这个时间段是合适的。一切打压三星堆时间上限的人都是睁眼说瞎话,完全不顾三星堆考古的基本事实。

我说了,三星堆文明的天珠,它不但是藏传苯教-佛教演化体系的见证者,也是西藏文明的一个重要环节。这就不能不提西藏的象雄古国。

三、象雄天珠

象雄古国历史遥远。但传自象雄古国的天珠却仍然可以找到。

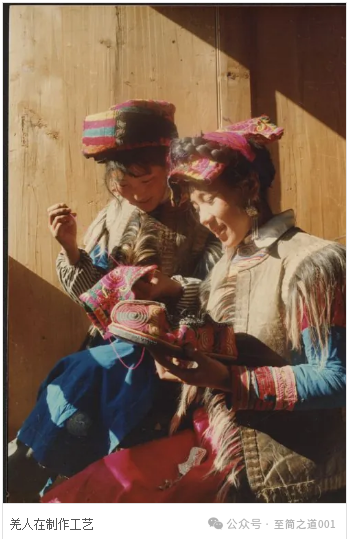

象雄天珠诞生于几千年前青藏高原的古象雄王国。它是藏族原始宗教的圣物,是藏密七宝之首。它的流传主要是藏族宗教寺院供奉,大德高僧修行加持和佛像佛塔装藏,是统治阶层作为权力的象征流传世袭,是达官显贵作为财富的象征留存传世。

象雄天珠具备惊世绝论的制作工艺和苯教意念(十三念神)的渗入,至今尚能发挥其独特的避凶趋吉、入药治病、调理人体血脉的功能。石纹线、能量圈、朱砂团、有机离子状等暗物质的存在,是其他珠宝所不具备的。象雄天珠的存世量相当少。由于它的无法复制和再造性,使得一颗上等象雄天珠能价值连城的缘故就在其中。

凡目睹过天降石象雄老天珠的人,或者见过天降石象雄老天珠放大的图片、显微摄影图片的人,无不交口称赞、拍案叫绝。天降石象雄老天珠的外观润滑、柔腻自然不在话下。而珠体内部,更是让人惊叹不已的微观世界。渗沁出的鸡血红,像刚刚从健壮的鸡体内流出的血,鲜美娇艳、欲动欲止;淡蓝色的衬底像深海中长满珊瑚,月白色的条带像银河缀满繁星点点,神奇不可言表。

象雄天珠以它特有的魅力让人们折服。它既不是玛瑙,也不是玉髓,几乎无法确定它是什么物质。天降石老天珠淹没于历史的长河中,最近才被重新认定为宝石中的宝石。这种宝石里面没有玉石的絮,也没有显露在外的翡或翠。珠体里面的景象却类似五彩缤纷的海底世界,或拥有璀璨天体的浩瀚宇宙。

正是在青藏高原这片神奇的土地上,孕育了被藏民族称之为“圣物”的天珠。象雄天珠,这个诞生于几千年前青海高原古象雄王国的神秘瑰宝,不仅是藏传佛教的圣物,更是藏族七宝之首。它流传了四千年。如今存世量极少,每一颗都承载着丰富的历史和文化内涵。时至今日,藏人普遍认为,天珠是神仙佩戴具有殊胜法力的珠宝饰物,是神仙帮助人类渡过困苦灾难、逢凶化吉而洒向人间的殊胜佑吉珠宝。每颗千年天降石象雄老天珠的图腾,都蕴含着神秘的加持力,自古就是具有最神秘加持力的佛门圣物,非佛缘深厚福报巨大之人,难以见之、得之。

四、象雄古国

以象雄天珠为纽带,我们不妨一窥象雄古国的风采。象雄王国是吐蕃之前在西藏高原雄霸一方的部落国家。“象雄”一词,是根据藏文“象雄”两字的译音写成的汉字,其与中亚、西亚、南亚等地域都有过交流。地理位置的特殊性,造就了象雄成为古丝绸之路驿站的先天优势。

据史料记载,在象雄十八国时期,“上之辛绕们尊贵,下之国王们威武……”由此可以看出,雍仲苯教在象雄王国的社会地位之高。

藏族人的习俗和生活方式,有许多也是象雄时代留传下来的。比如转神山、拜神湖、插风马旗、插五彩经幡、刻石头经文、放置玛尼堆、打卦、算命,都有苯教遗俗的影子。藏文字究其本源,也绕不开象雄文明。藏文起源于象雄文。当年松赞干布派他的大臣吞米桑布扎创造藏文,最多只能叫象雄文字的改良。

象雄是“古象雄佛法”的发祥地。古象雄的王子辛饶弥沃,为了救度众生而慈悲传教了“古象雄佛法”雍仲苯教。雍仲苯教的《甘珠尔》,其实就是藏族一切历史、宗教和文化的滥觞与源头,是研究藏族古代文明极其珍贵的资料。这也是任何藏文化研究者都无法绕过的一块重要领域。

索南坚赞编著的《王统世系明鉴》《西藏王统记》,记载象雄王国位于中国青藏高原。

由于“古象雄文明”有着悠久灿烂的历史,已被列入世界文化遗产的保护范围。2013年7月,“象雄大藏经”汉译工程,已被列入“中国社会科学院”重点课题。

据汉文和藏文典籍记载,象雄古国(事实上是部落联盟)史称羌同、羊同,至少在4000年前即形成,在7世纪前达到鼎盛。《藏族人口史考略》一文记载,根据军队的比例,象雄人口应不低于1000万,于645年被吐蕃王朝征服。吐蕃在其地设置象雄(威利:zhang zhung,藏语拼音:xang xung),又译作“祥雄”,西藏早期历史上的古国,疆域中心位于今阿里地区。中国学者在历史的后期称之为“羊同”。也有写成“象雄”的,是根据藏文“象雄”两字的译音写成的汉字。它的疆域西起今阿里地区的冈仁波齐,是为上象雄。东至昌都丁青,是为下象雄。横贯藏北的尼玛、申扎一带是中象雄。象雄王宫就建在当惹雍错湖边。象雄王国遗址,位于西藏那曲尼玛县文部乡办事处不远的穷宗。这里的大片遗址即是象雄都城之所在。

看似遗世独立的青藏高原,在古代并非是一个完全封闭的区域,与中亚、西亚、南亚等地域都有过交流。地理位置的特殊性,造就了象雄成为古丝绸之路驿站的先天优势。象雄是古象雄佛法雍仲苯教的发祥地,有着独特的象雄文。古象雄佛法,在古象雄传统文化中居于最至高无上的位置。远在印度佛教传入西藏之前千年,古象雄佛法“雍仲苯教”早已在雪域高原广泛传播,是西藏人民最重要的精神信仰。古象雄佛教发源于中亚的古象雄“冈底斯山”和“玛旁雍错湖”一带,是古象雄王子辛饶弥沃所传教的如来正法,也被称为西藏最古老的象雄佛法。是以显宗、密宗、大圆满的理论为基础,以皈依三宝为根本,济世救人,导人向善,有着自己圆满成佛窍诀的佛陀教育。

根据产生于象雄地区“苯教”的传说,世界原初是一个巨大的卵,其蛋壳变成白色的神山,蛋白化成大海,蛋黄则变成十八个中型的卵,再从其中诞生各种动物。至于西藏民族的起源,依照西藏佛教故事里的传说,是弥猴与罗刹女婚配繁衍出来的后裔。在《隋书》中,也可以找到位于甘肃东部拉卜愣一带之党氏藏人(即宕昌羌)自称为弥猴种的记载。

象雄王朝历史,早期学界根据敦煌藏文文献认为灭亡于644年。近来随着《琼王宇赤传承史绿松石》《扎琼嘎尔波世系史格言宝串》《太阳氏王统纪》等文献面世,学界发现象雄最终灭亡于955年吐蕃王子吉德尼玛衮手中。学者劳心认为,象雄历史可分为穆氏象雄、前聂叙象雄、琼布氏象雄和后聂叙象雄几个阶段。

西藏佛法比印度佛法入藏早了一千年甚至数千年,有什么理由把印度佛法作为西藏佛法的源头?这显然颠倒了佛法传承的因果。

五、辛饶弥沃与释迦牟尼

辛饶弥沃佛在藏文中称为“敦巴辛饶弥沃”。辛饶意为十方三世一切佛之首,弥沃意为四道菩萨之顶饰。或辛饶为无边无际、无生无灭,弥沃为有情怙主或众菩萨之首。祖师辛饶弥沃出世后开创了雍仲本教。作为象雄王国穆氏王子诞生的佛陀敦巴辛饶.弥沃,将产生上万年的象雄文化中已经存在的多种原始本教意识形态灵魂不灭、业报法则、因果轮回,经过系统化、组织化,重要的是加入了慈悲心的解读,形成了完整的九乘教法和教义,就是古象雄佛法。从社科院正在翻译的国家重点专案《象雄大藏经》中,能看到佛教理论的根源所在。就此,敦巴辛饶被称为佛教教法早于释迦牟尼的总结者和宣导者。

《西藏王统记》《朵堆》等典籍都有记载称,象雄人辛饶.弥沃作为译师,亲自将从古象雄文明中提炼总结的教法“五明学科”:工巧明(工艺学)、声论学(语言学)、医学(藏医学)、外明学(天文学)和内明学(佛学),前往印度、汉地、木雅、尼泊尔、乌仗那、萨霍尔、门隅、契丹、回纥等地传播,使此教法成为不灭之教。古象雄文化的宗教体系,经过辛饶佛陀和不同时期佛陀的传播,将慈悲心、灵魂不灭、轮回转世和因果报应等象雄文化中的核心价值观,更有效和深入地在中亚等广大地区传播,影响着古时印度教、耆那教、及后来印度佛教的产生。

从敦巴辛饶弥沃的身世与佛法的关系,我们可以看到西藏佛教的深厚土壤,以及藏传佛教的广阔渊源。然而诡异的是,现在关于佛教创始者释迦牟尼的身份,居然与敦巴辛饶弥沃高度相似,也是王子出身。但释迦牟尼菩提树下悟法的神话,显示了印度佛教零基础产生的虚妄。不管从宗教土壤还是从宗教传播,或者宗教人物,以释迦牟尼为代表的所谓印度佛教在西藏佛教面前,都显得过于单薄,既缺乏认识发展的逻辑性,也缺乏认识发展的科学性。没有任何一门知识可以从天上掉下来。它一定是长期实践的结果。思想体系极其庞大的佛教佛法,远在释迦牟尼佛之前就已经发展很久了。

六、从释迦牟尼的出生看当今佛教传播史的不可靠

(一)释迦摩尼的出生地不可信

有关释迦摩尼的出生地,一直存在着争议。印度和尼泊尔争相宣称他的归属。历史学界曾长期围绕着这个问题争论不休。目前普遍流行的说法是,释迦摩尼出生于尼泊尔。

悉达多·乔达摩(Siddhartha Gautama)于公元前623年诞生于蓝毗尼一座著名的花园里。后来该处就成为朝圣之地。印度君主阿育王(Indian emperor Ashoka)也是朝拜者之一,并在此建立了一个他的纪念柱。这里现在已逐渐成为佛教徒的朝圣中心,以佛陀(Lord Buddha)诞生的考古遗迹为主要特色。1997年,蓝毗尼——佛陀诞生地(Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha)作为文化遗产,被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。

悉达多·乔达摩,是古印度迦毗罗卫国(现尼泊尔)太子,姓乔达摩,名悉达多。悉达多·乔达摩的父亲是迦毗罗卫国净饭王,母亲摩耶夫人在悉达多·乔达摩诞生7日后去世,由姨母抚养长大。悉达多·乔达摩少年时代接受婆罗门教的传统教育,后与觉善王的女儿耶输陀罗结婚生子,自幼过着锦衣玉食、无忧无虑的生活。他善射骑,博学多艺,也富于沉默思考。14岁萌发了出家修道的想法。29岁时出家修道,探索人生解脱之门。35岁时在菩提树下得道成佛。成佛后的释迦牟尼,被尊称为佛陀(Buddha),意思是大彻大悟之人,在民间信仰中也常称呼为佛祖。“释迦牟尼”意为释迦族的圣人。80岁时释迦牟尼佛陀进入涅槃,圆寂于拘尸那迦城附近希拉尼耶伐底河边的娑罗林中。

佛陀于公元前623年出生在尼泊尔南部特莱平原(Terai plains)的蓝毗尼。蓝毗尼位于尼泊尔西南和印度交界处,在鲁潘德希县境内,距加德满都280公里,为尼泊尔政府保护的文化遗址。这一遗址主要是摩诃摩耶夫人庙、阿育王柱(Asoka pillar)、圣水池和菩提树。

关于释迦牟尼的神迹很多,传说中的阿育王可算其中一例。阿育王,是古印度赫赫有名的孔雀王朝第三代君主。阿育王也是朝拜者之一。他是虔诚的佛教信徒,不仅下令免除了佛祖诞生地附近的所有苛捐杂税,佛教书上还记载阿育王在佛祖诞生的确切地点上立了一块石柱作为标记,以示纪念。这里现在已逐渐成为佛教徒的朝圣中心,以考古遗迹和佛祖诞生地为主要特色。

不管他们说的多么天花乱坠,这里一个最基本的信息就是,释迦摩尼出生地的房子是红砖房。这个很要命。建材专业的人都知道,红砖的使用寿命只有70年,100年都不到,我想问,释迦摩尼出生地的烧制砖房,是怎样活过2500年的?

(二)释迦摩尼的卷发形象与事实矛盾

释迦牟尼在中国的形象一直是标准印度人的卷发形象。

但是在尼泊尔,号称释迦牟尼出生地,自称为释迦摩尼后人的形象,却与卷发印度人差异很大。

在尼泊尔有全世界独有的“释迦族”(Sakya),相传是释迦牟尼佛的后代家族。常年喜欢游走于泰国、缅甸、尼泊尔等地的数字佛教艺术家宓雄,在一次尼泊尔之行中,偶然遇到释迦族的后人,并用镜头记录下他们珍贵的瞬间。

在历史上,释迦族曾遭到一次严重灾难,导致一部分释迦族人外逃,另一部分抵达尼泊尔坛城加德满都山谷,并在此定居。所以现今真正留下来的释迦族人并不多。释迦族原本居住地位于古印度东部,接近今尼泊尔地方的一个小部落。都城设于迦毗罗卫城,隶属于拘萨罗(Kosala)。

不管是面容还是头发,这些人更像中国人,头发一点也不卷。从形象塑造来看,很显然,释迦摩尼可能的种族特征,与卷发印度人关系不大。但是释迦摩尼一直以来都被塑造为卷发形象。这就等于是强迫性把释迦摩尼塑造为印度人。然而这样的形象塑造与现实的矛盾非常明显。这就说明,卷发释迦摩尼是长期赋予造假的结果。

(三)尼泊尔属地的非印度特征

尼泊尔(尼泊尔名:英文名:Nepal),南亚内陆山国,位于喜马拉雅山南麓,北邻中国,其余三面与印度接壤,首都加德满都,国土面积约14.7万平方公里,人口约3059万(2023年)。全国分7个联邦省,有130多个民族。早在公元前1000年,喜马拉雅山脉南麓居住着克拉底人(Kirant)。公元前8世纪,一部克拉底人在尼泊尔地区建立王国,后自称尼巴尔人(Nipars)。从公元前6世纪起,尼泊尔境内出现了一些国家,主要有基拉特(公元前6世纪到公元4世纪)、李查维王朝(公元4世纪到13世纪)、玛拉(公元13世纪到1768年)等王朝。基拉特王朝,是尼泊尔加德满都山谷历史上第一个朝代。第一任国王是雅拉姆巴,曾在印度北方参加谟哈巴拉特战役。基拉特王朝共计有32位国王,统治了加德满都山谷九百年左右。在基拉特第三十一世统治时,印度北方邦权力斗争里的失败者,成群逃到加德满都山谷,带来了先进的政治制度和兵法。他们在山谷寻求避难时期,推翻了基拉特王朝,建立了李查维王朝。直到13世纪时,李查威人被另一群从印度北方来到山谷的人击败,玛拉王朝建立了。玛拉王朝是尼泊尔历史上最繁荣的时期。艺术、文字和灵魂论,在玛拉人统治时期都取得了成就。马拉王朝兴起,大力推行印度教。

尼泊尔人在广义上指生活在尼泊尔境内的所有人,包括廓尔喀人、尼瓦尔人、古隆人、马嘉人、拉伊人、林布人、松瓦尔人、塔芒人和夏尔巴人等。尼泊尔主体民族廓尔喀人是蒙古人混血后裔,尼泊尔也是全球蒙古人后裔最多的国家之一。狭义指廓尔喀人,生活在喜玛拉雅南麓尼泊尔的一个民族,分布在尼泊尔中西部山区的廓尔喀、帕尔帕和加德满都谷地等处,也被称为雇佣军民族。藏人和印度人在历史上都曾在尼泊尔居住过。藏人通过喜马拉雅山脉的商路和宗教朝圣路线,与尼泊尔有着千丝万缕的联系。而印度人则因为地理上的邻近和历史上的交流,也在尼泊尔留下了深刻的印记。

历史上,尼泊尔曾经是印度的保护国,直到1950年才独立。因此,印度对尼泊尔的影响是深远的。从地理上看,尼泊尔位于喜马拉雅山脉南麓,与印度接壤,而与西藏则是隔山相望。因此,印度对尼泊尔的影响似乎更加直接和深远。

然而,我们不能忽视藏人对尼泊尔的影响。藏人在宗教、文化和历史上,都与尼泊尔有着紧密的联系。在宗教方面,许多藏传佛教的高僧都曾在尼泊尔修行和传教,对尼泊尔佛教发展产生了深远的影响。在文化方面,藏人和尼泊尔人的交流也十分频繁,许多传统工艺品、服饰、音乐和舞蹈,都在两国之间流传。

1,历史背景:尼泊尔与西藏和印度都存在深厚的历史渊源。西藏和尼泊尔都位于喜马拉雅山脉,两地人民在历史上有着密切的交流和互动。而印度与尼泊尔的地理位置相邻,也导致了文化和经济上的相互影响。

2,文化影响:尼泊尔的文化受到藏传佛教、印度教和佛教等多种宗教的影响。这些宗教在尼泊尔的历史中扮演了重要角色,为尼泊尔文化和艺术留下了独特的印记。

3,地理环境:尼泊尔位于喜马拉雅山脉,其地理环境和气候条件与西藏相似。这使得两地居民在生活习惯、服饰和饮食等方面存在一定的相似性。

4,遗传学证据:近年来,遗传学研究为解答这个问题提供了新的视角。通过对尼泊尔人的基因进行分析,科学家们发现,尼泊尔人的遗传背景与西藏人更为相似,而与印度人的遗传差异较大。

综上所述,我们可以得出结论:尼泊尔人在某种程度上可以被认为是藏人的延伸。他们在历史、文化、地理和遗传等方面与藏人有更紧密的联系。同时,尼泊尔人也受到印度的影响,但相对于藏人来说,其影响较小。

七、文献背景下的西藏与象雄古国

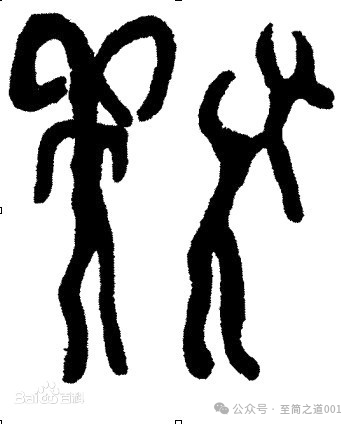

据汉文和藏文典籍记载,象雄古国(事实上是部落联盟),史称羌同、羊同。羌人曾是古东方大族,形成于青藏高原、黄土高原地区,和汉人,藏人的关系较深。以羊为图腾(早先以畜牧业为主)。关于“羌”的文字记录见于商代。殷商甲骨文中频繁出现“羌”这个字。历史上因时代、地域的不同,羌人又称作“羌”、“氐羌”、“羌戎”、“西羌”等。

据传羌人的始祖为黄帝,也有说是炎帝。其最初分布于中国西部地区,称之为“羌”、“西羌”、“氐羌”。

据《史记·五帝本纪》:“(黄帝)邑于涿鹿之阿,迁徙往来无常处,以师兵为营韂”。如果从黄帝部族的有关传说与考古发现相对照,更可以说明黄帝部族的属性。据《国语·晋语》:“昔少典氏娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”姬水在今陕北(泾河)。黄帝部族原先生活在西北黄土高原,考古上与仰韶文化庙底沟类型相对应。

《左传·哀公九年》亦载:“炎帝为火师,姜姓其后也。”后东向进入中原地区,在今河南及河南、河北、山东交界地区获得空前发展,成为黄河流域几个著名的部落集团之一。

从西边来的黄帝取代了属于神农系统的炎帝,而东方的蚩尤时也强盛起来。黄帝战胜蚩尤,于是成为中原霸主。传说黄帝统治期间发明了许多东西。例如养蚕制丝,就是由黄帝的妻子嫘祖发明的。而中华文化的承载物汉字,则是由黄帝的造字史官仓颉发明的。

关于“羌”和“氐羌”,“羌”的文字记录见于商代。殷商甲骨文中记录了大量有关“羌”和“羌方”的活动。甲骨文关于“羌”和“羌方”的记载中,从活动情况看,商代羌之疆域广大,大致据有今甘肃大部和陕西西部、山西南部及河南西北一带,是商王朝“四邦方”之一。著名族群有“北羌”、“马羌”等。其经济生活仍以畜牧业为主。后羌人加入周武王推翻商王朝的联军。氐羌之名最早见于春秋战国时期的文献。《山海经·海内经》说:“伯夷父生西岳,西岳生先龙,先龙是始生氐羌。氐羌,乞姓。”《逸周书·王会解》说,“氐羌以鸾鸟”。孔晁《注》云:“氐羌,与羌不同,故谓之‘氐羌’,今谓之‘矣’。”如是,羌是大名,氐是羌中的一种。因羌的种类很多,所以称氐为“氐羌”。顾颉刚考证认为,氐羌同为姜姓,即同出于炎帝。童书业更进一步论证:“‘姬姜’似即‘氐羌’。‘姜’之即‘羌’……‘姬’之即‘氐’。”如是,氐羌实为共同种,盖其后进,是有此称。至汉晋以后,氐羌逐渐分流,成为介于华、羌之间的又一民族。

八、考古背景下的西藏与象雄古国

中国社会科学网2024年发表的文章《近十年来西藏考古重要发现》显示,根据青藏高原的考古调查、研究和测年结果,学术界形成了一系列初步的认识:在距今15000年前后,掌握细石叶工艺的人群,涉足青藏高原东北部的青海湖盆区域。大体在距今9000年前后,原先游弋于海拔3000米左右的狩猎采集人群,已进入高原腹地海拔4000米左右的区域。在距今5200年前后,黄土高原发展起来的粟作农业人群,扩散至青藏高原东北部2500米以下的河谷地区,并开始定居。距今3600年前后,麦作农业的发展,促使史前人类大规模定居至海拔3000米以上的区域。

近年来的基因研究结果表明,藏缅语系人群与亚洲蒙古人种有着较早的共同祖先。现代藏族人群,来源于距今6000年前后的黄河中上游仰韶文化和马家窑文化粟作农业人群。在距今2800年前后,以黄河上游的宗日遗址为中心,向尼泊尔等高海拔地区辐射和扩散。当然,当代西藏人群还接收了来自其他母系的遗传成分。这些成分,可能与更早以前已经存在于青藏高原的高海拔人群有关。

结论:中国是佛教的起源地。印度佛教是对藏传佛教的继承和发展。印度佛教不是佛教的源头,而是佛教发展的一个组成部分。苯教-藏传佛教的文化背景,才是现代意义上的佛教真正源头。释迦牟尼是对西藏古象雄国辛饶.弥沃的模仿和抄袭。古象雄国是中原仰韶人西迁后形成的羌人所建立。因而,古象雄国的文化属性、宗教信仰,具有鲜明的华夏血统。释迦摩尼是华夏文明在不断扩展过程中的模仿与改造。从血缘和人种特征上来判断,释迦摩尼依然与中国具有高度的相似性。

(作者:尚栋)